Écoutez la version audio

En 1804, Haïti arrache son indépendance à l’une des plus grandes puissances coloniales. Mais cette victoire, chèrement acquise, allait coûter encore plus cher. Vingt-et-un ans plus tard, la France impose à la jeune nation une rançon exorbitante pour « reconnaître » sa liberté. Une dette imposée sous menace militaire, qui plongera Haïti dans un cycle d’appauvrissement. Deux siècles plus tard, cette injustice historique continue de hanter l’île.

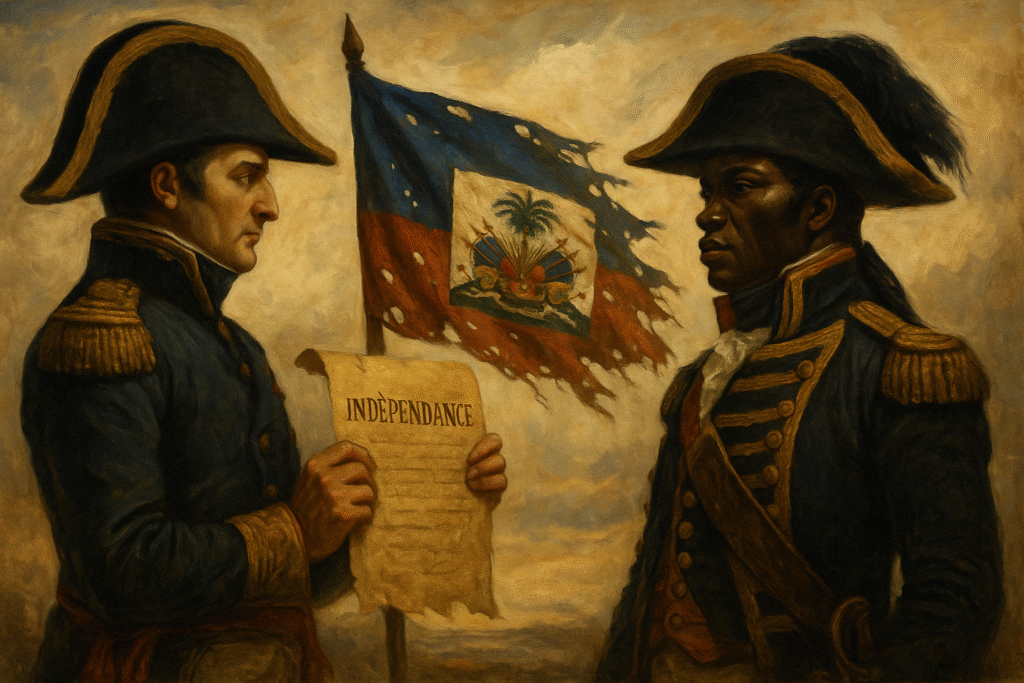

Haïti entre dans l’histoire en devenant la première république noire indépendante au monde. Une victoire inédite, celle d’anciens esclaves qui renversent l’une des plus grandes puissances militaires de l’époque, la France de Napoléon Bonaparte. Mais ce triomphe dérange. Dans les cercles colonialistes d’Europe et des Amériques, la naissance d’une nation noire, fière et ambitieuse, fait figure de menace.

Haïti devient rapidement un symbole. Une terre engagée, qui soutient activement les luttes d’indépendance en Colombie, au Venezuela, en Bolivie ou en Grèce. Mais cette épopée de liberté a un prix. En 1825, Haïti reçoit un ultimatum, une ordonnance du roi de France Charles X, exigeant de la jeune nation une indemnité de 150 millions de francs-or, en échange d’une reconnaissance officielle de son indépendance. Cette rançon est imposée sous la menace de quatorze navires de guerre français postés dans la baie de Port-au-Prince.

Aujourd’hui encore, les séquelles de cette injustice sont visibles dans la fragilité économique, politique et sociale du pays. Cet article revient sur les circonstances de cette rançon, ses répercussions, et pose une question essentielle : la France peut-elle encore ignorer sa responsabilité historique envers ce peuple qu’elle a autrefois réduit au silence, même après sa victoire?

La naissance d’une nation libre

L’histoire de l’indépendance d’Haïti commence dans le sang, la résistance et un cri de liberté qui résonne encore aujourd’hui dans la mémoire universelle. En 1791, les esclaves de la colonie française de Saint-Domingue se soulèvent dans ce qui deviendra la Révolution haïtienne, le plus grand et le plus réussi des soulèvements d’esclaves de l’histoire moderne.

À la tête de cette insurrection, des figures majeures émergent. Toussaint Louverture, général visionnaire, mène une lutte acharnée contre les troupes françaises, espagnoles et britanniques. Stratège hors pair, il jette les fondations d’un nouvel ordre. À sa capture en 1802 par les troupes de Napoléon, la relève est assurée par Jean-Jacques Dessalines et Henri Christophe, qui poursuivent la bataille avec détermination.

Le 18 novembre 1803, à Vertières, près de Cap-Haïtien, les troupes haïtiennes remportent une victoire décisive contre l’armée française. Cette défaite humiliante scelle la fin des ambitions coloniales de Napoléon dans les Amériques… et la fin définitive de l’esclavage à Saint-Domingue.

Le 1er janvier 1804, Dessalines proclame l’indépendance à Gonaïves. Le pays prend le nom d’« Haïti », en hommage à ses racines autochtones. C’est une première mondiale : une république noire libre, née de la révolte d’esclaves, qui balaie l’ordre colonial. Mais cette liberté, conquise au prix du sang, allait bientôt se heurter à une nouvelle forme de domination. Moins visible, mais tout aussi destructrice.

La rançon de l’indépendance

Sous le règne de Charles X, la France refuse toujours de reconnaître l’indépendance d’Haïti. Pour les grandes puissances coloniales, une république fondée par d’anciens esclaves constitue un précédent dangereux. Une menace. Le simple fait que d’anciens esclaves aient pu vaincre l’armée napoléonienne reste un affront que Paris n’a pas digéré.

En avril 1825, la menace prend la forme d’une flotte. Quatorze navires de guerre français apparaissent dans la baie de Port-au-Prince. À leur bord, le baron de Mackau, émissaire du roi, apporte un ultimatum au président Jean-Pierre Boyer. Pour que la France reconnaisse officiellement l’indépendance d’Haïti, le pays devra verser 150 millions de francs-or. Une somme colossale, censée « indemniser » les anciens colons pour la perte de leurs plantations et de leurs esclaves.

Le message est clair : acceptez de payer, ou subissez une nouvelle invasion.

Acculée, isolée diplomatiquement, Haïti cède. Mais comment un jeune État, à peine sorti d’une guerre sanglante, pourrait-il réunir une telle somme ? Pour honorer cette exigence, Haïti n’a d’autre choix que de contracter des emprunts… auprès de banques françaises. Les taux d’intérêt sont exorbitants, et les conditions, oppressantes.

C’est ce que les historiens qualifient aujourd’hui de double dette. Haïti a dû non seulement verser une rançon à ses anciens bourreaux, mais aussi s’endetter lourdement auprès d’eux pour pouvoir la payer. Une injustice économique doublée d’un engrenage financier toxique, qui siphonnera les finances publiques pendant plus d’un siècle. Ce mécanisme d’étouffement va freiner les investissements, asphyxier le développement économique du pays, et condamner plusieurs générations à vivre sous le poids d’une dette injuste, imposée dès la naissance de la nation.

Les conséquences économiques et sociales

Le poids de la dette imposée par la France a eu des conséquences dévastatrices sur l’économie et la société haïtienne. Pendant près d’un siècle, Haïti a consacré une part écrasante de ses ressources à rembourser une rançon injuste, au lieu d’investir dans son propre développement. Les effets furent immédiats. Les finances publiques, déjà fragilisées, furent drainées par des paiements exorbitants. Haïti dut détourner ses maigres revenus des secteurs vitaux : éducation, santé, agriculture, infrastructures… Tandis que d’autres jeunes nations posaient les bases de leur essor, Haïti payait le prix de sa liberté.

Pour mesurer l’ampleur de cette injustice, un rapport publié par le New York Times en 2022 estime que le montant total versé par Haïti à la France, actualisé à aujourd’hui, dépasserait 20 milliards de dollars US. Une somme colossale. De quoi transformer radicalement l’histoire du pays. Mais au lieu de cela, Haïti a accumulé des retards structurels irréversibles. Des générations entières sont nées et ont grandi dans un environnement de pauvreté chronique. La dette n’a pas simplement freiné le pays. Elle a gravé la pauvreté dans sa trajectoire. Elle a condamné des millions d’Haïtiens à survivre, là où ils auraient pu s’épanouir.

Cette vulnérabilité économique a également ouvert la voie à des ingérences extérieures. En 1915, sous couvert de « stabilisation », les États-Unis occupent Haïti. Pendant près de vingt ans, ils prennent le contrôle de ses finances, imposent leur autorité politique, exploitent ses ressources… et transfèrent les réserves d’or du pays vers les banques de Wall Street, notamment à la National City Bank de New York (aujourd’hui Citibank). Ce que la France avait commencé par la dette, d’autres l’ont poursuivi par le contrôle direct. Aujourd’hui encore, les cicatrices de cette rançon se lisent dans les failles de l’État, dans la précarité des services publics, dans la fatigue d’un peuple trop longtemps privé d’avenir.

Une blessure encore ouverte

Deux siècles après l’imposition de cette rançon, le débat reste brûlant. Historiens, économistes, militants et responsables politiques s’accordent de plus en plus à dénoncer cette dette comme l’une des plus grandes injustices économiques de l’histoire moderne. Les faits sont désormais largement documentés. Et les chiffres parlent d’eux-mêmes. Face à cette réalité, des voix se lèvent pour une reconnaissance, une réparation, une restitution.

Le 17 avril 2025, à l’occasion du bicentenaire de l’ordonnance de 1825, Emmanuel Macron a reconnu que l’indemnité imposée par Charles X « plaçait un prix sur la liberté d’une jeune Nation » et que Haïti avait été « confrontée dès sa naissance à la force injuste de l’Histoire. »

Il a annoncé la mise en place d’une commission d’experts franco-haïtienne pour « faire la lumière sur les relations entre la France et Haïti », évoquant un travail de mémoire, « indispensable à la vérité, à la reconnaissance et à la dignité. »

Reconnaître la vérité de l’Histoire, c’est refuser l’oubli et l’effacement.

Emmanuel Macron, 17 avril 2025

Mais cette reconnaissance reste strictement mémorielle. Aucun engagement de réparation financière n’a été formulé, entretenant le flou et la déception. Dix ans après que François Hollande ait parlé d’une « dette morale » envers Haïti, la France continue d’éluder toute forme de restitution concrète.